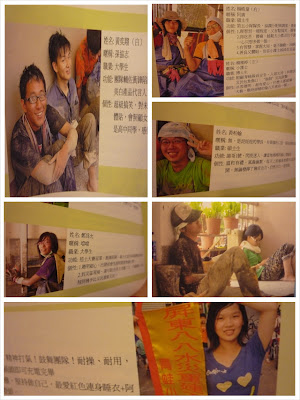

▲照片拍攝自活動當日。

貓。果然如是果然很不一樣!因這次的書友會臨近喜氣洋洋的春節,作者在活動一開始前就貼心的贈送每位來參加的愛書人一個小巧可愛的紅包,為一個下午帶來了更多的美好也增添了一股喜氣。

「展覽台上漂亮的跑車,再漂亮也只是在展覽台上。」夢想需要馳騁

在大家還沒提出疑問之前,貓。果然如是就已經先幫大家把心中的疑惑提出來了。

「為什麼要叫做貓。果然如是呢?」

「我本來就很喜歡貓了,只是這幾年才開始養屬於我的第一隻貓咪。而為什麼我的英文筆名要叫做Catrain呢?因為我不是很喜歡下雨天,但是它卻是生活中的一部分,所以我把它放在我的名字裡,讓自己喜歡它是我生活裡的一部分。」

一個質樸的女孩兒,或許是你在大街上會與她擦肩而過的人,不矯情,也是個認真在過生活的人,在她身上有一股脫俗的率直,讓我不禁在心裡嘆起:「貓。果然如是啊!」

面對人生,許多人會設立許多的關卡,這本「下課後的台灣小旅行」就是貓。果然如是送給自己三十歲的一份禮物。擔任國中美術老師是許多人心目中一份嚮往的工作,但是作者希望自己的人生並不僅如此,有許多的夢想並不是只有想,更是要起而行的去實踐,夢想才不會只是在於夢想中。

「就像展覽台上漂亮的跑車,再漂亮也只是在展覽台上。」貓。果然如是說。

當作者分享至此,我心中彷彿能聽見那台漂亮跑車心中正在吶喊著,希望終有一天能夠擁有馳騁的機會。

「沒有好相機,所以開始用繪畫記錄。購入好相機,可能會取代繪畫習慣。」

貓。果然如是來到凱風卡瑪時,立即從諾大的皮箱中拿出許多珍貴的手稿,而那些手稿就這樣被作者拎著放置到大夥座位的中間,一本本的筆記本,還有手繪稿就這樣分享給在座的大夥們翻閱,大家的表情就像是在美術館中看見畫家的真跡一般,但是那時的距離卻是零,如此的靠近。

▲作者的手稿就這樣安心的放置在大夥的中間讓大家自由翻閱,這是與貓。果然如是最近的距離。

作者在現場也如數家珍的細細介紹著她所使用的各種繪畫工具,原來筆記本裡頭也藏有許多的學問啊!

「我出門可以不帶手機、什麼都不帶,但是沒有筆記本和一隻黑筆,我就會全身不自在。」筆記本、黑筆就像是貓。果然如是的眼睛,將所見最美麗的一幕一筆一筆的鏤刻在筆記本中。

許多人會選擇用許多不同的方式來記錄生活,例如真實度百分之百的相機,快門一按、喀擦一聲就將美景盡收記憶體中,算是一種輕鬆容易的紀錄方式,所以市面上的相機越做越輕薄,價格也越來越平易近人。既然如此,為什麼要大費周章的選擇耗時又費力的方式呢?

「沒有好相機,所以開始用繪畫記錄。購入好相機,可能會取代繪畫習慣。」

簡便或許會吞噬了我們潛藏的那一股原始的喜好以及能力。

在凱風卡瑪的一段美麗的相遇

既然貓。果然如是都來到了凱風卡瑪兒童書店,當然也就要來好好的分享她所到的其他獨立書店囉!

「但是書裡怎麼沒有凱風卡瑪啊?」

「去年決定要寫這本書的時候,就有想過要來凱風卡瑪的,但那時剛好遇到凱風卡瑪店休做內部的提升,所以很遺憾的沒有寫到這漂亮的一頁。」貓。果然如是有些遺憾的表示。

但是。我相信今天是一個很美麗的相遇,也是一個很好的開始。

或許是在書店也有些日子了,有故事的事物總是格外的引人入勝,當貓。果然如是利用照片敘述他與每一間到過的獨立書店相遇的故事,就讓人興起馬上就想去走走、看看的衝動,我想若是在大學時就可以聽到今天這一場與各書店的故事,我應該真的會馬上動身了吧!

▲每個地方都是貓。果然如是一步一步走過的,有故事的事物總是格外的引人入勝。

聽完貓。果然如是分享的故事,我回想起自己的電腦裡應該也存放了不少大學時四處走走的照片,卻很少有機會重新翻閱呢?

「如果來不及用繪畫的方式畫下來,我也會把照片洗出來貼在筆記本上,旁邊寫下當時拍照的感受,那這些就不會只是存著的照片,更有機會被翻閱而重新回憶起。」

美景容易被拍攝、被記憶,但是當下的撼動我想仰賴文字的描述還是可以被重新喚起的吧!

「旅行就是離開自己熟悉的生活,或是在日常生活把自己陌生化…」

今天與貓。果然如是的相遇果然是美麗的。

「聽完之後,讓我真的對生活有重新思考的機會,真的要認真的生活著。」一位媽媽這麼深切的說著。

▲大夥給予貓。果然如是最真誠的回饋。

「現代人喜歡在假期中安排一個遠行,旅行回來後更感疲憊,而花上更多的時間來恢復體力。」我記得這是大學時一堂任課老師與我們分享的一句話。

「旅行就是離開自己熟悉的生活,或是在日常生活把自己陌生化…」貓。果然如是一語與老師的話互相輝映的恰到好處,作者也鼓勵大家可以拿著花蓮的地圖,把自己偽裝成…難得到花蓮發掘美麗的觀光客吧!

▲貓。果然如是:「下次換你拿這張花蓮地圖,偽裝成...」

席間,一對母子大包小包的坐在最後一排,媽媽表示兒子為了要聽這場講座不惜當天來回的從台北奔來花蓮,兒子害羞靦腆,但在分享會期間,大男孩從背包中拿出許多珍藏的繪畫工具,一筆一筆的描繪出作者的身影,因為距離有些遙遠,所繪畫出來的線條有些模糊,但是看著大男孩認真的樣子,我想他已經捕捉到今天最美好的一幕,而我也感受到男孩與作者之間知音相惜的溫度。